Ho sempre pensato alla poesia come a una ginnastica riabilitativa per le parole. Sono sempre stato convinto, cioè, che grazie alla poesia il linguaggio godesse di un migliore stato di salute: che le sue articolazioni acquisissero scioltezza, i suoi polmoni capienza polmonare, che la sua muscolatura andasse a contrastare un’atrofia inesorabilmente progressiva. Ogni poesia che ho letto nella mia vita l’ho visualizzata in questo modo: parole in esercizio sopra un prato, flessioni delle frasi, salti in avanti a cavallo dei due punti, rallentamenti e accelerazioni intorno alle virgole, la pausa del punto e virgola, il premio del riposo accanto a un punto fermo, e poi di nuovo ripartire. Per questo ogni sera della mia vita, prima di dormire, ho letto almeno una poesia, e dopo averla letta mi sono addormentato.

Se l’ho sempre pensata come una ginnastica riabilitativa è perché ho spesso visto il linguaggio maltrattato nell’uso quotidiano, ridotto a far lo schiavo di noi umani capricciosi, annoiati e rimasti senza fantasia. Sento troppo spesso frasi fatte in bocca alle persone, luoghi comuni: centinaia, quando non migliaia, di pensieri tutti uguali, pronunciati alla stesso modo. E tutte le volte che succede ho pietà per le parole, ridotte a portare valigie vuote, ad arrancare in formazioni sempre identiche, legate le une alle altre come carcerati, impossibilitate a liberarsi, a scappare al primo sentiero, a saltare la staccionata e sfuggire allo sguardo del secondino incaricato.

La poesia, viceversa, sono parole che si combinano come nessuno prima di allora le aveva mai ricombinate, e come mai nessuno dopo lo farà. Sono parole che si mettono insieme per la prima volta, incuranti di tutti i modi con cui l’uomo ha tentato di rendersele suddite. In poesia le parole spernacchiano le frasi – e dunque i pensieri da loro generati – che passano incolonnate lungo le strade principali. Le parole in poesia sono i fuorilegge della lingua: vanno a capo quando pare a loro, se ne fregano di fermarsi solo perché vedono il semaforo rosso del punto fermo, accolgono nei loro gruppetti di teppisti parole inesistenti, verbi malvestiti, impropriamente coniugati. Le parole, quando stanno dentro una poesia, si scelgono per istinto piú che per dovere, si allacciano in amplessi primitivi, si annusano il culo come i cani prima di giocare. Poi giocano, ed è lí che nasce l’imprevista meraviglia, il mondo si inarca per un attimo e per quell’attimo soltanto appare come mai l’avevamo visto prima.

Ho sempre letto poesia perché era l’unico luogo al mondo in cui non c’era un codice di comportamento prefissato, non c’era galateo, e non c’era nemmeno una storia che potesse dirmi dove andare. In ogni romanzo che leggevo, per quanto fuori dall’ordinario, era prevista una destinazione, che fosse Anna Karenina, Il processo, o Ventimila leghe sotto i mari: stare dentro una storia è sapere che c’è qualcuno che sa come andrà a finire, c’è qualcuno che guida il treno. Può fare paura, può esserci un guasto, qualcuno si può buttare sui binari, può persino esserci un assalto alla nostra diligenza, ma da qualche parte arriveremo, perché questo treno percorre una tratta ben precisa – anche se magari fino a qual momento sconosciuta – e si prende cura di noi fino alla fine. Dentro la poesia, al contrario, non c’è un inizio e non c’è una fine, ma c’è qualcosa di incredibile che succede, e succede cosí, per pura meraviglia. Appare e poi scompare, come un arcobaleno, senza prometterci tesori là dove finisce.

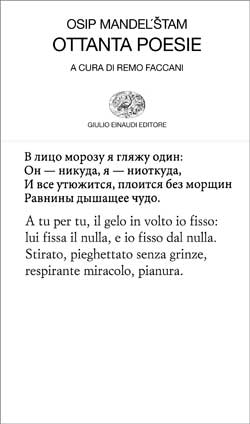

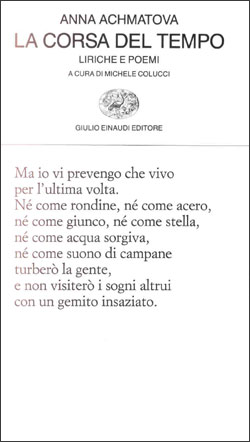

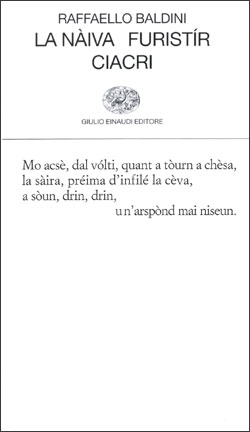

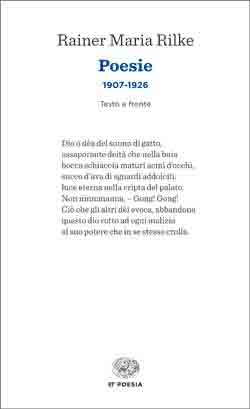

Ho sempre pensato alla poesia come alla libertà piú grande che potevo immaginare. L’ho sempre pensata come un’infanzia del linguaggio, per la goffaggine con cui una frase apparentemente messa male è la chiave che apre lo stupore. Ho cominciato a leggerla quando avevo quindici anni, e da allora non ho piú smesso. Ho conosciuto la musica che produceva la poesia di Cesare Pavese, l’abisso in cui mi portava Giorgio Caproni, l’intelligenza ritmica delle poesia di Pasolini, il dolore rastremato di Anna Achmatova, quello urlato di Marina Cvetaeva, il sogno metafisico di Rilke, che tra tutti forse è stato il mio piú grande amore. Poi è arrivato Osip Mandel’stam, T.S. Eliot, Wystan Auden, Zbigniew Herbert, e sono arrivati i poeti dialettali, Raffaello Baldini, Nino Pedretti, Biagio Marin. E regolarmente arriva qualcuno a lanciare versi nel mio stagno. Le loro parole cadono in acqua e producono cerchi che finché sono vivo continueranno ad allargarsi.

Ho cominciato a leggere poesia a quindici anni perché era l’unico posto in cui nessuno mi diceva cosa fare, come pensare, dove andare, che emozioni dovevo provare. La poesia era il mio centro sociale. Erano poche righe ciascuna, ma dentro quelle righe ci stavano piú graffiti che intorno alla stazione. Leggere poesia, e scriverla, a quei tempi, era il teppismo che cercavo, ogni verso era un sasso lanciato contro i discorsi ben fatti degli adulti, contro le loro frasi benvestite. Leggete i romanzi di Roberto Bolaño, pieni di poeti fuorilegge, e capirete cosa intendo. Le città del Messico e del Cile raccontate da Bolaño sono messe a ferro e fuoco dai poeti. Leggete I detective selvaggi e vi assicuro che prenderete in mano un libro di poesie con la consapevolezza che quel libro può spaventare chi mette la vita sempre e solo in prosa. Oggi ho quarant’anni e non sono piú il ragazzo che ero allora. Ma a quel quindicenne sono rimasto fedele, e ringrazio i poeti come solo i poeti devono essere ringraziati. Per il coraggio che hanno di maneggiare le piú roventi tra le cose. Senza chiamare subito i pompieri.

Andrea Bajani è autore di Un bene al mondo.